アドラー心理学の『課題の分離』はご存じですか?

不登校や反抗期の子どもと向き合う毎日…。

「学校に行ってほしい」「もっと前向きになってほしい」そう願って、一生懸命サポートしているのに、気づけば親のほうが疲れ切ってしまいます。

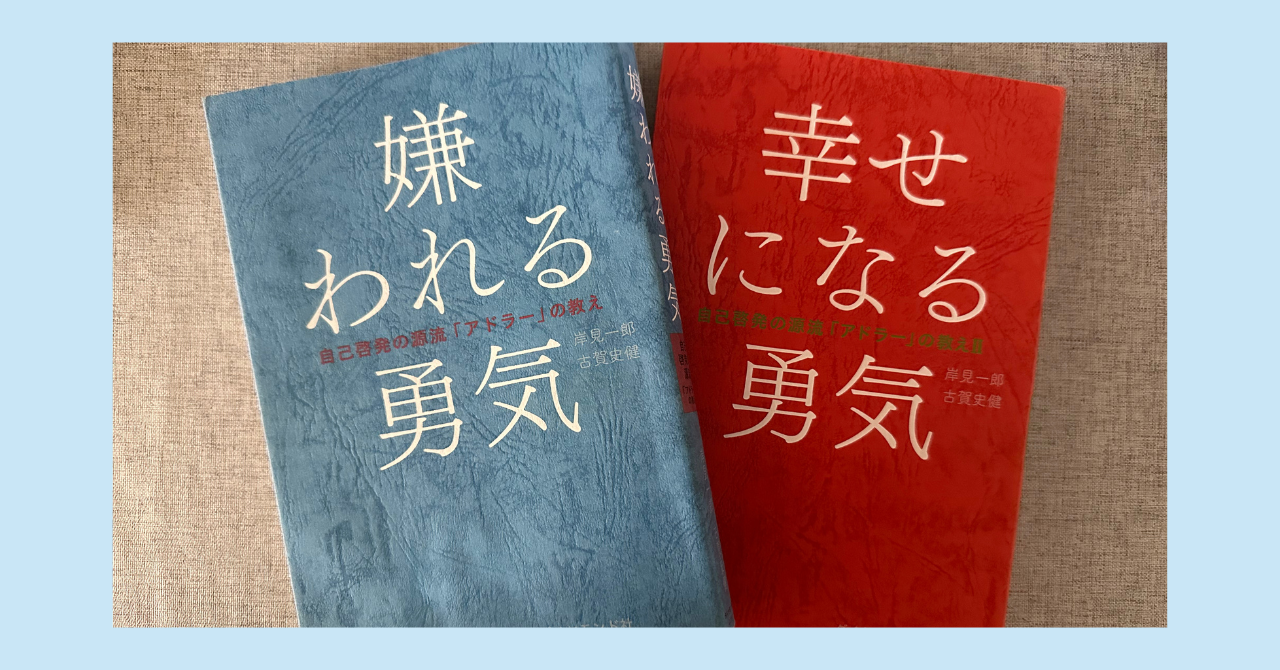

そんなときに役立つのが、アドラー心理学の「課題の分離」という考え方です。これはお互いの心を守り、信頼を深めるためのもの。

この記事では、その考え方と実践方法をご紹介します。

課題の分離とは?

「課題の分離」とは、アドラー心理学の基本的な考え方で「それは誰の課題か?」を見極めることです。

見極めの基準は「その結果を受け取るのは誰?」です。

例えば

・学校に行くか行かないか →「学校に行って楽しかった・やっぱり行かなきゃよかった」など、その結果を受け取るのは子ども → 子どもの課題

・勉強をするかしないか →「成績が上がった!・テストが0点だった」などの結果を受け取るのは子ども → 子どもの課題

こうして「誰の問題か」を分けることで、親が抱え込まなくていいことが見えてきます。これは「放っておく」ことではなく「責任の境界線をはっきりさせる」こと。

親が背負いすぎないことで、子どもが自分の課題に向き合いやすくなるのです。

親子関係がラクになる理由

不登校や反抗期の子どもを前にすると、親はつい

「学校に行かせなきゃ」

「ちゃんと勉強させなきゃ」

と、子どもの問題まで背負い込んでしまいがちです。

しかし、学校に行くかどうか・勉強するかどうかを決めるのは本来子どもの問題です。親ができるのは、その選択に必要な情報やサポートを用意することまでであり、実際に行くか行かないかは、子ども自身が決めるべきことなのです。

親が子どもの足を一歩一歩動かして学校や塾まで誘導することもできませんし、親に怒られ子どもが萎縮して仕方なく行動を起こすなんて事態は解決にはつながりません。親子関係にもヒビが入りかねません。

この線引きができると親の心はぐっと軽くなります。

なぜなら「やるべきことを全部やった。あとは本人の選択次第」と思えるからです。

そして、親があれこれ先回りしてやらなくなることで、子どもも自分で考える機会が増えます。

子どもに与える影響

自分で考える力がつく

親があれこれ指示したり先回りして解決しなくなることで、子どもは「どうするか」を自分で考える時間を持てます。失敗も経験のうち。小さな選択を重ねることで、判断力や責任感が育っていきます。

自分の気持ちに正直になれる

親の顔色をうかがって選択する必要がなくなり「本当はどうしたいのか」を自分の心に問いかけられるようになります。すぐにはそのような様子が見られないかもしれませんが、考えるきっかけとなるでしょう。

これは自己肯定感の土台となります。

親子の対立が減る

親が「それはあなたの課題だね」と冷静に線引きすることで、無駄な口論や押しつけ合いが減ります。親が感情的になることが減り、結果として親子で過ごす時間の雰囲気がやわらぎます。

責任感が芽生える

「これは自分の課題だ」と理解した子は、失敗しても人のせいにせず、自分で改善しようとします。小さな成功体験が積み重なり、自信もつきます。

よくある疑問

放置じゃない?

「課題の分離って、子どもを放置することですか?」という質問をよく聞きますが、そうではありません。

・無関心になることではない

・困っているときはサポートする

・最終的な決断や行動は子ども自身に任せる

つまり「手は差し伸べるけど、引っ張りすぎない」スタンスです。

決して「放っておく」ことではありません。

必要な時はそっと支える、そのバランスが子どもの成長を加速させます。

よくない結果を受け取った時は?

子どもが自分の課題と向き合い、何かを選択したとします。

親は内心「あー。そうするんだ…」と親の意向とは違う選択をする時もあるでしょう。

そして受け取る結果も「あーぁ(残念)」ということも当然あります。

そういうこと大人でもありますよね。

そんな時に言ってしまいがちな「あの時こうすれば良かったのに…」のような言葉。これは言わない方がいいです。

課題に向き合い、考えてきた子どもの思いを否定することになってしまいます。

この時はまた子どもは新たな課題と向き合うことになると思うので、それを支えるだけでいいのです。

今日からできる課題の分離3ステップ

問題が起きたら「これは誰の課題?」と考える

まずは頭の中で線引きしてみましょう。

・その課題に取り組まないことで最終的に困るのは誰か

・その課題をコントロールできるのは誰か

「健康や命に関わることは親の課題」「学習や友人関係は子どもの課題」など、ざっくり線を引いておくと迷いにくくなります。

子どもの課題は見守る+必要なサポートだけ

放任ではなく「困ったら相談してね」という姿勢で関わればOKであり、これこそが親の課題になります。

どのようなサポートや声掛けをするのか、またはしないのか。

どのような環境を作るのか、親が取り組むべき課題もたくさんありますね。

親の生活・健康を優先する

生活リズムを整える

・親が朝起きて朝食をとる

・夜はできるだけ同じ時間に眠る

まだ幼い子どもは「生活の土台はこう作るんだ」と自然に学びますし、思春期くらいの子は「親は自分の生活を大切にしている」と感じます。

自分の健康管理を大切にする

・食事を整える

・定期的に病院や検診に行く

・適度に休む

「無理して倒れるより、休んで回復する方が大事」というモデルを見せることになります。

気持ちを落ち着ける姿を見せる

・深呼吸やストレッチを取り入れる

・イライラした時は「ちょっと一息つくね」と言葉にする

親が感情を整える方法を見せると、子どもも「気持ちは調整できるんだ」と学べます。

子どもの課題に引きずられすぎない

・子どもが落ち込んでいても「あなたの気持ちを尊重する」と受け止める

・親は自分の生活(仕事・趣味・休養)も大切にする

子どもは「親は自分を大事にしてる。だから私も自分を大切にしていいんだ」と安心します。

親の適切な行動とは「完璧なサポート」ではなく、自分の健康・生活を大切にしつつ、子どもの存在を温かく見守ることです。

課題の分離で変わった親の事例

中学生の娘さんが不登校になり、朝「学校に行きなさい!」と母親が強く言うたびに、親子はケンカになっていました。母親は「私がなんとかしなければ」と必死になり、娘はますます反発し、親子関係はぎくしゃくしていました。

そこで母親はアドラー心理学の「課題の分離」を学び、こう考えるようにしました。

学校に行くかどうかは娘の課題。

制服を着て、玄関から出ていくという行動は娘しかできないこと。

学校へ行った結果、良くも悪くもいろいろな感情を経験するのは娘で、親が代わりにできることではない。

では親ができることは?

親は生活リズムや環境を整えて見守ること。

不登校であることを受け入れ、娘と信頼関係を築くこと。

多くの時間を過ごす家を居心地の良い場所にすること。

すると母親は「行きなさい!」ではなく「今日はどう過ごす?」と娘に聞くようになりました。無理に学校の話をせず、食事や体調のサポートに意識を向けるようになりました。

結果、娘は「もう怒られない」という安心感から少しずつ気持ちを話すようになり、母親との会話が増えていきました。親子の関係が落ち着いたことで、娘は自分のペースで勉強や将来について考える余裕を取り戻していったのです。

まとめ

すぐにはうまく実践できないかもしれません。考え方として頭の隅に置いて、子どもと関わっていくだけでも気持ちがラクになると思います。

勘違いしてはいけないのが「すべての課題を子どもに決めさせる」のではなく、アドバイスを求められたら大人の意見を伝えてあげてください。

普段から会話をよくしていたり、アドバイスを求められるような関係を築いていること。これは親の課題ですね。

親子関係だけではなく、すべての人間関係に役立つ考え方です。周囲の方との関係で「ん?」と思う点があればぜひ実践してみてください。

コメント