不登校の原因が「心」だけだと思っていませんか?

実は、自律神経の乱れや起立性調節障害(きりつせいちょうせつしょうがい)など、体の不調が背景にあるケースも少なくありません。

自律神経の乱れって結局なに?

なんかはっきりした病気が見つからないときに言われることでしょ?

そんな重大なことではなさそうよね。

…と思っていませんか?

この記事では、自律神経の働きから、自律神経失調症・起立性調節障害まで、親として知っておきたい情報をまとめています。

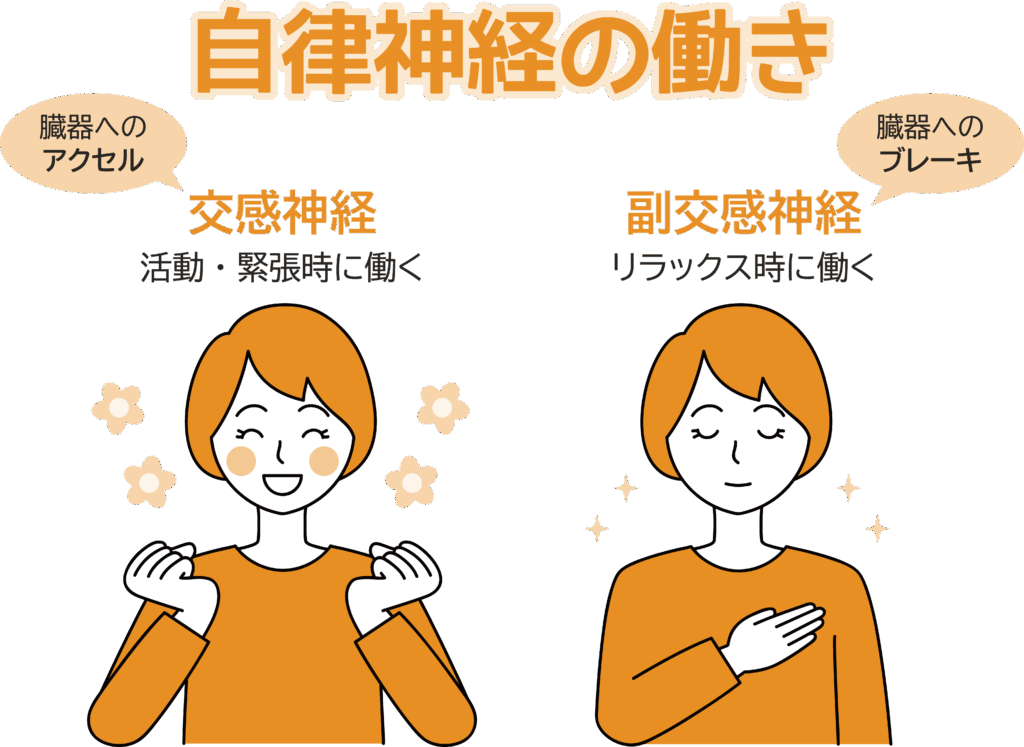

自律神経の働きとは

私たちの体の中には「自律神経」という神経があります。これは、自分の意思とは関係なく、体の働きを自動で調整してくれる大切な神経です。

自律神経には「交感神経(こうかんしんけい)」と「副交感神経(ふくこうかんしんけい)」の2つがあります。交感神経は、体を元気にするスイッチ。副交感神経は、体をリラックスさせるスイッチです。この2つがバランスよく働くことで、体も心も元気でいられるのです。

では交感神経、副交感神経について少し詳しく説明しますね。

交感神経とは?

ストレスを抱えてピリピリとした気持ちの時や、緊急事態でバッと走り出さなきゃいけない時に働く神経です。

例えば「火事だ!」という緊急事態の時には、交感神経の命令で心臓をバクバクと動かし、身体中に血を巡らせ走り出す準備をします。隅々まで注意が行き届くように瞳孔はカッと開きます。

そんな時にトイレに行きたくなっては困るので排尿や排便に関する神経は抑えられています。

副交感神経とは?

心臓はゆっくりと動き、血圧も下がります。筋肉も緩みリラックスした状態です。いつもの環境でゆっくりくつろいでいる時に優位に働いているのが副交感神経です。

交感神経が働いている時には抑えられていた排泄に関する神経は働き出しますので排尿排便が促されます。

交感神経と副交感神経はお互いにバランスをとりながら体が正常に働くよう調節しています。

必要な時に必要な力が出せるよう、また必要のない時には体がゆっくり休めるようコントロールしてくれています。

自律神経失調症とは

自律神経のバランスがくずれて、体や心に不調があらわれることを「自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう)」といいます。特に、思春期や環境の変化が多いときに起こりやすいです。

原因

自律神経のバランスは、ストレスを感じたり生活リズムがくずれることによって乱れやすくなります。たとえば、不規則な睡眠、過酷な労働、心配ごと、プレッシャー、人間関係のストレスなどが原因になります。

小学校高学年〜高校生ぐらいの間は、身体も成長する時期でホルモンバランスも不安定です。

同時に、進級進学や友人関係など環境の変化も目まぐるしく、心が不安定になりやすい時期でもあります。

数年間に渡り、自律神経が揺らぎやすい期間です。

症状

自律神経失調症になると、いろいろな体の不調があらわれます。

- 頭痛

- めまい

- だるさ

- 動悸(どうき)

- お腹の不調

- 眠れない

- 朝起きられない

- 不安やイライラ

- 気分の落ちこみ

でも、病院で検査をしても「異常なし」と言われることも多く、「気のせい」や「怠けている」と誤解されてしまうこともあるのです。

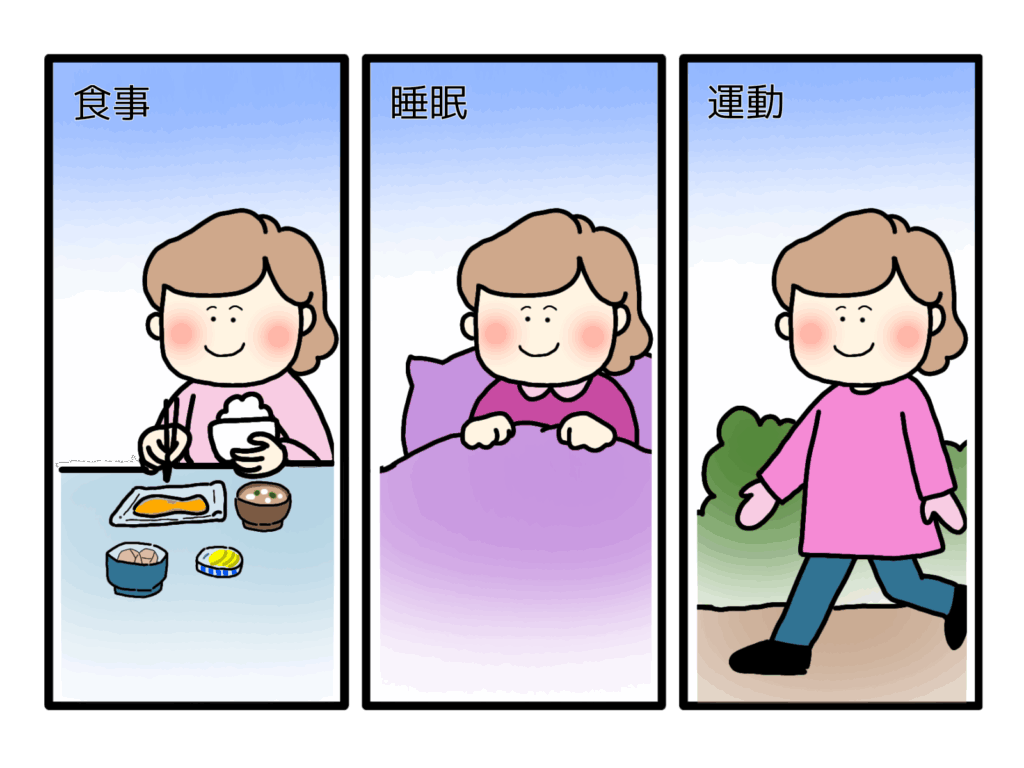

治療

まず生活リズムを整えることが大切です。早寝・早起き、食事をしっかりとる、ゆっくり休む、無理をしないなど、基本的なことが体を助けてくれます。

また、心のストレスを減らすために、カウンセリングや家族のサポートがとても大事です。必要があれば、病院でお薬が出ることもあります。

このように、自律神経のバランスが乱れることで、不調が起こることがあります。不登校になっている子どもたちも、もしかしたら「心だけでなく、体の自律神経がつらい状態なのかもしれない」と、少し頭のすみに置いていただけたらと思います。

次は、その中でも思春期の子どもに多く見られる「起立性調節障害(きりつせいちょうせつしょうがい)」についてお話しします。

「朝起きられない」「学校に行けない」「体がだるい」などの症状があっても、周囲に理解されにくいこの病気。

不登校の背景に隠れていることもありますので、ぜひ知っておいていただきたい内容です。

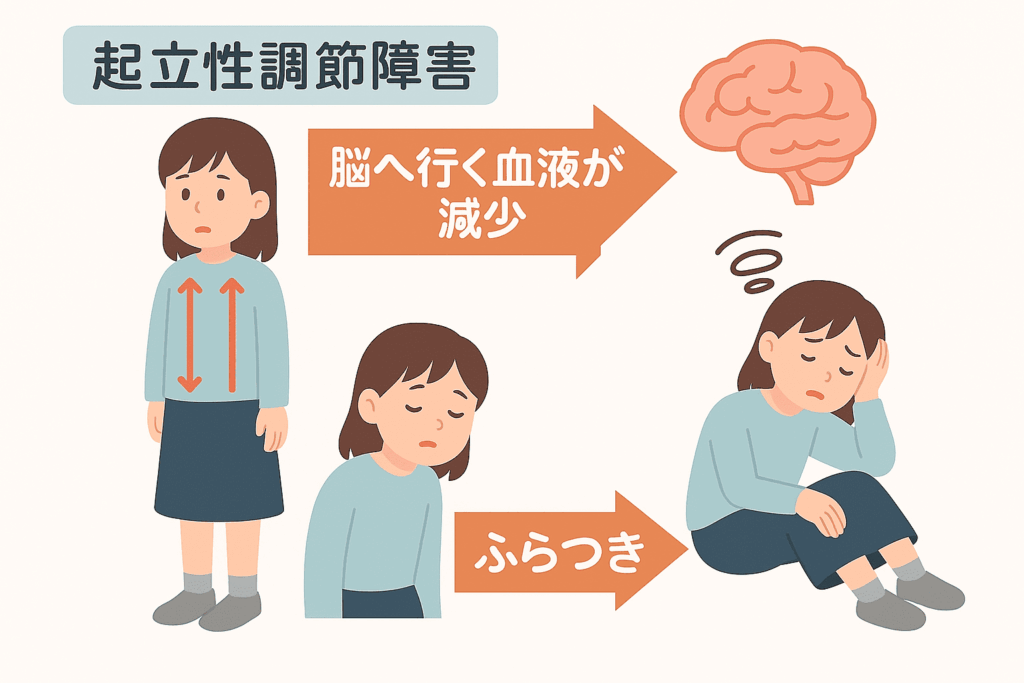

起立性調節障害とは

起立性調節障害とは自律神経の働きがうまくいかなくなり、体の血のめぐりが悪くなることで、いろいろな不調が起こる病気です。

自律神経失調症の一種と考えられています。症状も重なる部分が多いのですが、起立性調節障害は血液循環に大きく関連しています。

原因

起立性調節障害は自律神経がうまく働かなくなることで起きる症状です。自律神経には血管の太さを縮めたり、拡張させたりする働きがあります。この自立神経がうまく働かなくなると、起き上がる際に血管が足に溜まった血液を上に持ち上げることができなくなり、脳へ血液を十分に運ぶことができなくなります。

また、環境の変化や学校生活のストレス、家庭での不安など、心の状態も影響します。決して「気持ちの問題」だけではなく、体の中で起きている変化なのです。

症状

起立性調節障害の主な症状には次のようなものがあります

- 朝、なかなか起きられない

- 立ち上がるとふらつく

- 気分が悪くなる

- 動悸(どうき)

- 息切れ

- 疲れやすく

- 体がだるい

- 食欲がない

- 頭痛や腹痛

- 午後や夜になると元気になることもある

症状は日によって変わることもあり、親でもつかみにくいことがあります。

治療

治療の中心は、生活リズムの改善と自律神経を整えることです。

まずは無理せず休息をとり、少しずつ決まった時間に起きる・寝る、朝ごはんをしっかり食べるなど、できることから始めます。

また、血流量の維持のために水分を多めにとることで症状が軽くなることもあります。

必要に応じて、内科や小児科、心療内科などでお薬を処方される場合もあります。

そして何より大切なのは、周囲の理解とサポートです。

「甘え」や「怠け」ではないことを、家族や学校が正しく知って接することが、子どもの安心につながります。

おわりに

起立性調節障害は、誰にでも起こりうる「体の病気」です。

「どうしてうちの子が…」と悩む前に、体の仕組みを知ることが第一歩。そして親ができるサポートをしましょう。

一番大切なのは、不調を抱えている子どもの思いに寄り添うこと。

「みんな学校行ってるのに」「どこも悪くないのに」と感じてしまうかもしれませんが、それは子どもの自律神経をますます不安定にさせてしまうかもしれません。

子どもが「家で休んでていいんだな」「ここにいていいんだな」と心から思えることで初めて本当の休息が始まるのです。

最後までお読みいただきありがとうございます!

本記事が、少しでもお子さんと向き合うヒントになれば幸いです。

コメント